|

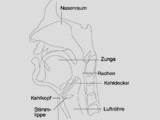

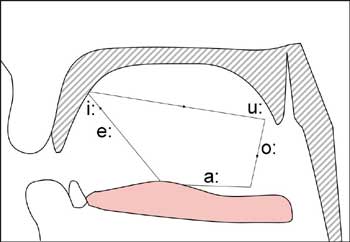

| Abb.: Querschnitt durch das Sprechorgan des Menschen |

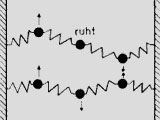

Beim Menschen hat sich das Sprechorgan als akustisches Kommunikationsmittel zusammen mit der Evolution des Gehirns zu hoher Perfektion entwickelt. Im Laufe seiner Entwicklung und mit Hilfe des hoch entwickelten Gehörs hat der Mensch sehr bald bemerkt, dass das schwache Geräusch, welches die strömende Luft beim Ein- und Ausatmen verursacht, durch Artikulation (kontrollierte Formung der Mundöffnung, Verlagerung der Zunge in die Mundhöhle, Verschiebung des Gaumensegels und Formung der Öffnung zwischen den beiden Stimmlippen) in deutlich hörbarem Maße beeinflusst, also zur Kommunikation benutzt werden kann.

Im Unterschied zu Instrumenten können die akustischen Eigenschaften des Mund-Nase-Rachen-Raumes mit Hilfe der Artikulationsorgane Zunge, Lippen, Zähne, Gaumen, Kehldeckel verändert werden.

Jedem Laut kann also ein eigener charakteristischer Resonanzkörper zugeordnet werden.

Als Schallquelle wird beim Sprechen außer dem Strömungsgeräusch (bei Frikativlauten und den gehauchten Lauten) und der Glottisschwingung (bei Vokalen und Nasalen) noch die plötzliche Öffnung eines zuvor hergestellten Verschlusses im Luftweg durch den Mund benutzt (bei Plosivlauten).

Frikativlaute: Reibelaute, durch Reibung hervorgebracht, z.B. 'sch' oder 'f'.

Glottisschwingung: die Glottis - die Stimmreize zwischen den beiden Stimmbändern im Kehlkopf.

Stimmhafte und stimmlose Laute

Bei Männern liegt diese üblicherweise zwischen 100 und 200 Hz, bei Frauen etwa eine Oktave höher.

Die Abbildung fasst typische Werte für Sprech- und Gesangsstimmen zusammen.

|

Die akustische Abstrahlung des Sprachsignals erfolgt fast ausschließlich in Form von Schallwellen, welche an Mund bzw. Nase austreten.

Bei stimmlosen Lauten schwingen die Stimmbänder hingegen nicht. Ausgangspunkt für die Entstehung von stimmlosen Lauten ist ein rauschförmiger Luftstrom.

Die Unterscheidung von Vokalen erfolgt vor allem auf Grund der beiden ersten Formanten. Dabei lässt sich eine relativ gute Übereinstimmung mit der Zungenstellung bei der Artikulation beobachten. Ist die Zunge bei der Vokalbildung weit oben, so wird der erste Formant niedriger.

Wird ein Vokal weit vorne artikuliert, wird der zweite Formant höher. (Die auf Grund der Eigenschaften des Resonanzkörpers stärker im Schallsignal hervortretenden Frequenzbereiche werden als Formanten bezeichnet. Formanten sind ein wesentlicher Faktor für die Klangfarbe.)

Das sg. Vokalviereck verdeutlicht diesen Sachverhalt. Die schematische Darstellung zeigt die Lage der Zunge bei den einzelnen Vokalen.

Abb.: das Vokalviereck

Verlauf

Verlauf

Alle Kapitel anzeigen

Alle Kapitel anzeigen